コラム

Column

- 福利厚生

食事補助を福利厚生にできる?具体的な施策4選と導入の注意点を解説

2023.06.28

[PR] 福利厚生に“食の満足”は取り入れていますか?

従業員向けの食事補助は福利厚生として有効!

結論からお伝えすると、従業員向けの食事補助は福利厚生として非常に有効です。

1人当たり上限3,500円まで、かつ食事代の50%を福利厚生として支給する場合、費用は全額福利厚生費として計上できるので節税効果が高いのもポイント。従業員の健康や満足度に良い影響を与える施策でもあるため、食事補助を導入する企業が増えています。

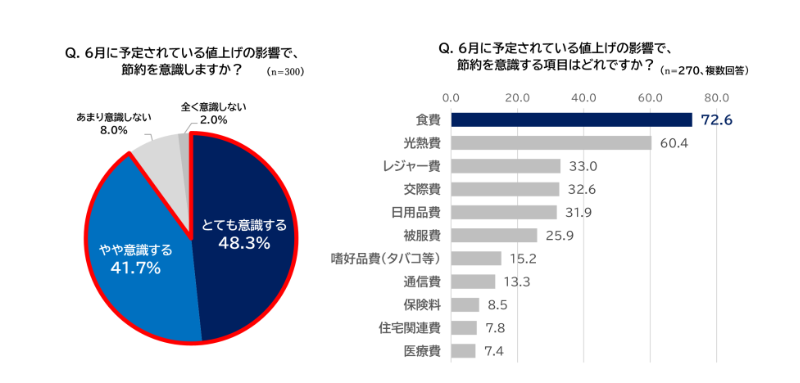

(※)引用:6月の値上げで9割が節約を意識 「ビジネスパーソンのランチ実態調査2023」

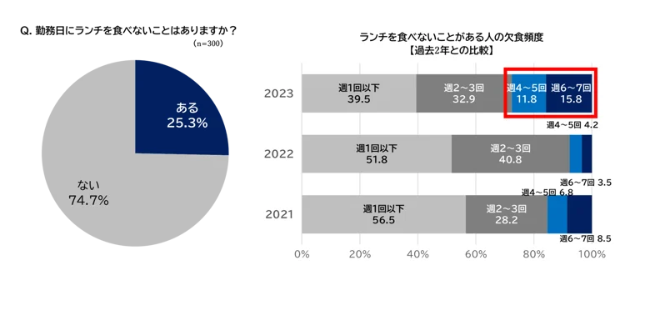

なお、働く人々を対象とした調査では、「物価高により節約を意識する」と回答した人は9割以上であることが分かりました。中でももっとも節約を意識する項目が「食費」であり、ランチの欠食率も25.3%(約4人に1人が欠食)となっています。

(※)引用:6月の値上げで9割が節約を意識 「ビジネスパーソンのランチ実態調査2023」

生活と密接に関連する「食事」だからこそ、毎日関わることになる会社からの支援があるとうれしいものです。会社にとっても従業員にとってもWin-Winな福利厚生を検討しているのであれば、食事補助を選択肢に加えてみましょう。

食事補助を福利厚生に加えるメリット

まずは食事補助を福利厚生に加えるメリットを解説します。自社オリジナルで導入できる法定外福利にはさまざまな施策がありますが、あえて食事補助にする理由を探っていきましょう。

●従業員の生活を金銭的に支援できる

生活の基礎となる「衣食住」に関わる福利厚生にすることで、従業員の生活を金銭的に支援できます。食事補助は毎日欠かせない「食」に関わる施策であり、食費は生活費を大きく圧迫するからこそ、福利厚生での提供を検討してみるとよいでしょう。

また、同じ「衣食住」に関わる福利厚生でも、家賃手当のように基本給に加えて現金支給する福利厚生の場合、支給額から健康保険料や所得税が引かれてしまう点に注意しましょう。会社が支払う満額をそのまま従業員に届けることができず、コストパフォーマンスが悪く感じられることも。一方食事補助であれば、一定の範囲内で福利厚生費に計上でき、効率よく従業員の生活を支援できます。

●従業員の健康向上につながる

忙しい日々に追われているビジネスマンは、どうしても自分の健康管理がおざなりになってしまうことがあります。栄養バランスを考える余裕がなく、毎日ファーストフードやインスタント料理になってしまったり、忙しすぎてつい欠食してしまったりすることも多いです。朝昼の欠食が続くと、仕事終わりの夜間にドカ食いすることにつながり、血糖値の上昇や肥満の原因となることもあるので注意しましょう。

会社で食事補助ができれば、最適なタイミングで栄養バランスの整った食事を提供することも可能です。仕事をしながら食べられる簡易的なスタイルや、食事補助を最大限に使った安価なメニューを提供することで欠食が予防できるのもポイント。結果、従業員の健康維持・増進につながります。

●仕事の生産性が上がる

食事バランスは、意外にも仕事の生産性に大きく影響する点にも注目しましょう。欠食による集中力・記憶力の低下が起きると仕事の生産性が下がり、ヒューマンエラーやミスを招きやすくなるため要注意です。また、同じ仕事量でも集中力がある状態と比べて完了させるまでに長い時間がかかることから、残業・休日出勤の原因にもなってしまいます。

とはいえ、生産性が低い要因がまさか「食事」にあるとは気付きにくいものでしょう。慢性的な健康問題による生産性低下を表す「プレゼンティーズム」による損失額は、従業員1,000人の場合年間6,700万円ともいわれています。(※)

食事補助によって従業員の健康を守ることは、結果的に自社の生産性を守ることにもつながるのです。

(※)参考:ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション株 式会社『本邦初:ストレスによる企業のコスト損失額は、高ストレス者一人当たり 150 万円に達する可能性があることが判明 』

●社内コミュニケーションを促進できる

社内で食事をする仕組みづくりをすることで、社内コミュニケーションを促進できるのも大きなメリットです。これまで個人ごとでバラバラに食事を取っていた会社でも、食事補助の導入をきっかけにコミュニケーションが生まれることもあります。フランクな雰囲気で進行するランチミーティングなども始めやすく、アイディア創出や部門間連携にも貢献します。

食事を介した社内コミュニケーションは、社内イベントのように業務外で日程を確保する必要がなく、企画・運営側のコストも低いのが特徴です。特に会社が拡大路線に乗っていて、今後より密な社内コミュニケーションが必要とされる会社でこそ、従業員同士が一緒にランチを取りながら意見交換できるよう努めましょう。

●従業員満足度が向上する

「従業員の食事にまで気を遣ってくれる会社」「金銭的に助かる支援を福利厚生として提供してくれる会社」という印象は、従業員満足度の向上につながります。「この会社に入ってよかった!」という満足感を刺激できれば、結果的に「この会社のために貢献したい!」という貢献心や愛社精神にもつながるでしょう。従業員が満足して働いていると、従業員の家族・友人や取引先に与える印象もよくなるため、結果的に自社のイメージ向上に役立ちます。

●採用市場での注目度が上がる

食事補助により従業員満足度が向上すると、採用市場での注目度も上がります。「離職率が低い」「便利な福利厚生を提供している」などポジティブな口コミが出回れば、新規採用のハードルも下がります。優秀な人材を積極的に採用しやすくなったり、一度獲得した人材が離職しづらくなったりするので、人事的なメリットも大きいのです。

また、転職エージェントなどの人材紹介や求人サイトなどの媒体からの注目度も上がるようになり、採用のコストパフォーマンスもよくなります。

食事補助の施策例4選

ここでは、福利厚生となる食事補助のうち、代表的な施策例を紹介します。従業員にとっての使いやすさや管理の工数も考えながら、自社に最適な施策を検討してみましょう。

●社員食堂

社員食堂のメリットは、出来立ての食事を提供できることです。社内にレストランを設置するため昼休憩の時間を効率よく使うことができ、社食スペースでリラックスした社内コミュニケーションが生まれるのもポイント。会社にとって憩いのスペースになりやすく、「場」の提供も兼ねています。

ただし、社食では「食堂を設置するスペース」「防火管理者の選任」「調理スタッフの雇用」など課題が多いのも現状です。初期コストもランニングコストも高く、どうしても多くの従業員を雇う大企業でないと導入しづらいでしょう。社員ごとに昼休憩時間が異なる企業では、社食の開店時間に苦慮することも多いです。

●宅配弁当

会社に宅配弁当を届けてもらい、従業員に振る舞う形式の食事補助にすることも可能です。宅配弁当のメリットは、自社にレストランを設置する必要がない点が挙げられます。その日に作ったお弁当が届くので、味に定評のある弁当屋を選定すれば美味しさも追求できるでしょう。消費期限内であればいつでも自由なタイミングで食べられるので、「会議をしながら食べる」「外回りから帰ってきた14時以降に食べる」などタイミングや場所も自由自在です。

一方、宅配弁当のデメリットは取りまとめ部署の負担が増大しやすい点にあります。「今日はどの部署で何個お弁当の発注が必要か」を取りまとめて都度発注する必要があり、急な勤怠変更や欠勤・早退・遅刻に対応できません。届けてもらう量が多ければ、各部署に配る手間も発生します。

●食事補助券の配布

食事補助券を配布し、提携先のレストランで利用してもらう方法もあります。外回り社員が使いやすい全国展開型のカフェや、家族での利用もしやすいファミリーレストランなどであれば使い勝手も良いでしょう。自分の好きなタイミングで好きな料理を注文できるので、従業員のプライバシーも十分に守られます。

ただし、食事補助券は「従業員の昼食欠食対策」にはならないことが多いです。忙しすぎて休憩時間内に外食する余裕がない場合、どうしても食事補助券の利用は深夜や休業日になってしまいがちになります。「補助券をもらったけれど使わなかった」「そもそも提携先のレストランが限られていて使いづらい」などのミスマッチも起きやすく、従業員のニーズを正しく可視化してから実行しないと満足度が高くなりません。

●設置型社食

設置型社食とは、冷蔵庫・冷凍庫を社内に設置し、簡易的なコンビニ形式で食事を販売する手法です。従業員数に合わせた最低限サイズの冷蔵庫と電子レンジの設置だけで完了するため初期コストが低く、使い方も従業員によってフレキシブルに変えられるのがメリット。

例えば「お弁当を丸ごと1つ購入する」ことも、「家からおにぎりを持ってきたので設置型社食でおかずだけ購入する」ことも可能です。栄養バランスに優れたメニューをローテーションで組んでおけば飽きることもなく、従業員の健康にも配慮できるでしょう。

設置型社食は中小企業から大企業まで、幅広く導入しやすい点が注目されています。食べ物の補充も提携企業が実施してくれるため自動販売機感覚で置きやすく、電子マネー決済に対応すれば小銭の集計も必要ありません。

食事補助を導入する際の注意点

食事補助は会社にとっても従業員にとってもメリットのある福利厚生ですが、導入時には注意するべき点も多いです。以下で代表的な注意点を解説するので、事前にチェックしておきましょう。

●自社の規模に合った食事補助にする

まずは、自社の規模に合った食事補助にすることが大切です。中小企業でオフィススペースが限られているのに社員食堂を導入するのは難しく、反対に大企業で従業員数が多いのに宅配弁当の発注個数を取りまとめながら都度依頼していくのは非常に骨が折れる作業です。SDGsや企業の社会的責任に注目が集まっている昨今、工数の増大や食品ロスを招いてしまうのは対外的にもあまり良い印象を与えません。

小規模に導入したいのであれば設置型社食にするなど工夫し、無理なく無駄なく使える食事補助にしていくことを意識しましょう。設置型社食は従業員数や利用頻度に応じて食事づくりのペースやメニューをカスタマイズしやすく、食品ロスも防げます。

●自社の課題に合った食事補助にする

食事補助を導入する前に、まずは自社の「食事」にまつわる課題や風習をリストアップしていきましょう。例えば「仕事をしながら自分のデスクで食事をする人が多い」「外回りの営業社員が多くて食事の時間がバラバラ」など、課題が分かればどんな食事補助にするべきか理想形が見えてきます。

設置型社食の場合、食べるタイミングやメニューは個々で自由に決められるため、既存の業務リズムを崩すことなく導入できます。内勤社員が多い場合は設置型社食、外勤社員が多い場合は営業ついでに立ち寄りやすい食事補助券の配布などが有効です。自社の課題に合った食事補助にすることで従業員ニーズとのミスマッチも少なくなり、利用率を高めることができます。

●自社に定着するまで周知徹底やオンボーディングを手厚くする

食事補助が自社に定着するまで、周知徹底やオンボーディングを手厚くすることも大切です。せっかく食事補助を導入しても、利用率が低いまま形骸化してしまうのでは意味がありません。多くの従業員に活用してもらってこその食事補助である点を意識し、何円の自己負担で、いつ、どんな使い方ができて、利用したいときにはどうするのか、従業員向けにレクチャーしていく必要があります。

この際、社内イントラネットやチャットなどでマニュアル的に教えるだけでなく、直属の上司から直接食事補助について説明するなど、コミュニケーションを重視したオンボーディングにするよう意識してみましょう。まずはマネジメント層の協力を仰ぎ、積極的に活用する姿を見せることで定着を図るのもおすすめです。

●定期的な効果測定や改善を繰り返す

食事補助の導入に際して、「導入すること」自体が目的になってしまうことは多いです。食事補助を無事に導入できても、利用率が低いままだったり従業員にとって使いづらいシステムだったりしては、本来期待していたような効果が得られません。定期的な効果測定と改善を繰り返し、満足度の高いシステムとして運用していきましょう。

また、従業員のニーズを直接ヒアリングしながら改善施策を考案することも大切です。「栄養バランス・カロリー・塩分量に気を遣った食事にしたい」「普段の食事では野菜が不足しがち」と思う従業員が多いのであれば、栄養バランス第一の食事補助にするとよいでしょう。体力仕事の職種が多くて何よりも食事ボリュームを求めているのであれば、がっつり系メニューを増やした食事補助にするのがおすすめです。

定期的なヒアリングやアンケートでニーズを可視化できれば、改善するべきポイントも見えてきます。

食事補助には「オフィスプレミアムフローズン」がおすすめ!

オフィスプレミアムフローズンとは、オフィスに常備できる法人向け設置型社食サービスです。1品当たり100円〜と安価な従業員負担で利用できるのが特徴で、冷蔵庫や電子レンジなど必要なものがオールインワンパッケージになっているのもポイントです。メンテナンスや取りまとめゼロで、総務など取りまとめ部署の負担を最小限に抑えながら、誰でも手軽に利用できる食事補助を実現しています。

なお、栄養バランスや塩分使用料にも配慮したメニューになっているため、健康経営を目指す企業にもおすすめです。ビタミン&ミネラル豊富な「ひじきの五目煮」、良質なタンパク質がとれる「ささみ肉使用の甘からごまチキン」、がっつりメニューの定番として人気のある「懐かしのナポリタン」など、選択肢も豊富です。

冷蔵庫型なので、昼休憩だけでなく朝ご飯や夜勤中の食事にも使えるのがポイント。「土日祝日は食べられない」など時間・曜日による制限もなく、オフィスにいる人であれば誰でも利用できます。もちろん福利厚生費として計上するための支援やアドバイスもしているので、お気軽にご相談ください。

まとめ

少子高齢化により今後さらに労働力不足が危険視されている昨今、魅力的な福利厚生で従業員満足度や採用市場における注目度を上げようと対策する企業が増えています。食事補助による福利厚生は会社にとっても従業員にとってもメリットがあり、「生活を助ける福利厚生」として定着してきました。

オフィスプレミアムフローズンでは、設置型社食の導入を支援しています。まずはコンパクトなサイズから社食制度を作ってみたい企業や、制限なく誰でも手軽に使える食事補助にしたい企業はお問い合わせください。