コラム

Column

- コラム

第5回 おいしいものは脂肪と糖でできている! 糖化ストレスのダブルパンチ!(3)

2024.10.30

膵臓パワーの違い

♯糖尿病の発症を左右する膵臓の機能

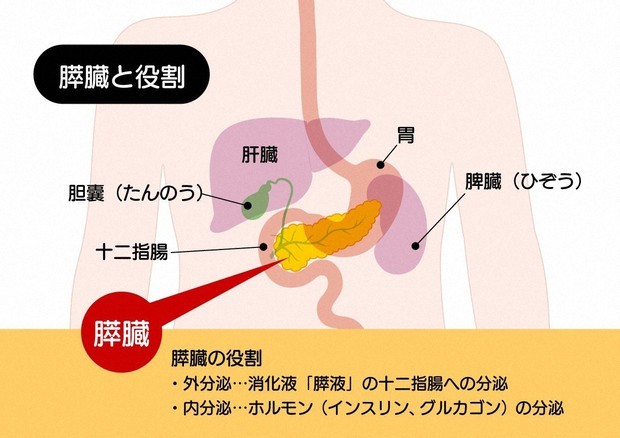

膵臓は、胃の後ろ側(背中側)の、おへその少し上くらいに位置します。長さは15cmと細長く、脂肪組織に包まれて存在します。

膵臓の働きは「外分泌」と「内分泌」です。

外分泌とは「膵液」という強力な消化液を十二指腸に分泌することです。膵液の中にはたんぱく質を分解する酵素、脂肪を分解する酵素が含まれており、特に肉や脂分の消化に威力を発揮します。また、膵液はアルカリ性であり、胃液の酸を中和して小腸の働きを助ける役割もあります。

内分泌とは、ホルモンを分泌する働きを表します。インスリンは膵臓のβ細胞で作られる重要なホルモンで、血糖値(血中のグルコース濃度)が高くなると分泌され、グルコースを血中から細胞内に移行させる働きがあり、細胞がグルコースをエネルギーとして活用できるようになります。その結果、血中のグルコースが減り、血糖値が下がります。絶食状態が長く続くと低血糖が起こりますが、これに対しては膵臓のα細胞がグルカゴンというホルモンを分泌して、血糖値を上げることによって、低血糖による危険を回避するように働きます。このように膵臓の内分泌機能は血糖値をコントロールする役割を果たしています。

膵臓パワーは狩猟民族と農耕民族で異なります。狩猟民族と思われる多くの欧米人は、膵臓の外分泌機能が強力です。料理に含まれるたんぱく質も脂肪も膵臓の消化液で難なく消化され、吸収されたのだと思います。

年齢を重ねると、食事の好みも変わってきます。焼肉やステーキが大好きな若者たちも、中高年から壮年期になると、肉食が減ってきます。かむ力が低下することに加えて、膵臓の外分泌パワーが衰えることが原因です。

膵臓パワーの違いは肥満になるか糖尿病になるかを左右します。

欧米人と日本人の間のもう一つの大きな違いは、日本人には極度の肥満が少ないことです。アメリカでは体重が150 kgを超える重度肥満者(体格指数BMI 40以上)をしばしば見かけます。歩きながら食べているアイスクリームも業務用パック(約500 g)が多いです。リンゴ型肥満と呼ばれ、リンゴのような胴体に割りばしを刺したように細い足がついているような体形を示します。

食べすぎと運動不足によって、体に脂肪が蓄積して、体重がどんどん増え、やがて150kgを超えてしまったのでしょう。食べても食べても、血糖上昇に反応して、膵臓の内分泌機能としてインスリンが分泌されます。インスリン作用により、グルコースは筋肉に取り込まれて消費され、インスリン作用により余剰のグルコースは脂肪組織に取り込まれて、中性脂肪になって蓄積されます。

この過程で日本人と欧米人の膵臓パワーの違いが表れます。日本人の場合、膵臓の内分泌パワーが欧米人ほど強力ではありません。そのために、食べ過ぎ状態が続いて、血糖値を下げても下げてインスリン分泌が必要になると、膵臓のβ細胞が疲弊します。膵臓パワーが弱いのです。インスリン生成が需要に追い付かなくなり、血糖値が上がっても対応して分泌することができなくなってしまうのです。その結果、血糖が上がりっぱなしの状態、すなわち、糖尿病になってしまうのです。

加齢による変化

年齢について、加齢に伴って肉の摂取は確実に減ってゆきます。重さがわかりやすいのでステーキを例にとりますと、ステーキをぺろりと食べてしまう高齢者は皆、元気です。私も見習って、200 gぐらいの赤身ステーキを食べるようにしています。もちろんステーキ以外の肉も魚も食べます。

ちなみに、私は年齢66歳、体重69 kg、活動量は中の上です。ステーキ200 gで蛋白質として約46 g獲得でできます。赤身の牛肉ならば100 g中に23 gの蛋白質が含まれ、霜降り肉になると20~22 gくらいに減ります。

私は、無理をすれば300 gのステーキを胃袋に詰め込むことができますが、体調に変化が現れます。一番わかりやすいのは便の性状です。

◇理想的な便の性状は?

世の中にはいろいろな「健康オタク」がいます。私ももともと消化器内科の専門医であるため、腸内細菌については詳しい方だと自負しておりますが、仲間が集まると熱い便通談義がはじまります。

元国立埼玉病院院長の関塚永一氏に至っては、「35 cm の真っすぐな『美しいウンチ』が出た。この長さは 66年間で生まれて初めての経験なので、つい写メした」と論文に記載しています(Sekizuka E, et al. .Glycative Stress Research 5(4): 181-191, 2018. 日本語翻訳版)。私は、この記録を超えた論文報告を知りません。

ベスト状態は、

色:黄色から薄茶色

形:直線に近いバナナ型

長さ:15 cm~20 cmくらい

匂い:軽度

です。

中には、便通の猛者が存在します。

目標は「調子が良いとトイレ紙なんて3、 4日、使いませんね」だそうです。実に経済的だと思います。

多くの人は、無理をして300 gのステーキを食べると、便通に乱れが生じます。

便の色はこげ茶から黒っぽく、表面がベトベトした感じになり、強い匂いを発するようになります。当然、排出ガス(おなら)も臭くなります。トイレ紙の消費も増えます。

◇蛋白質は消化・分解が大切

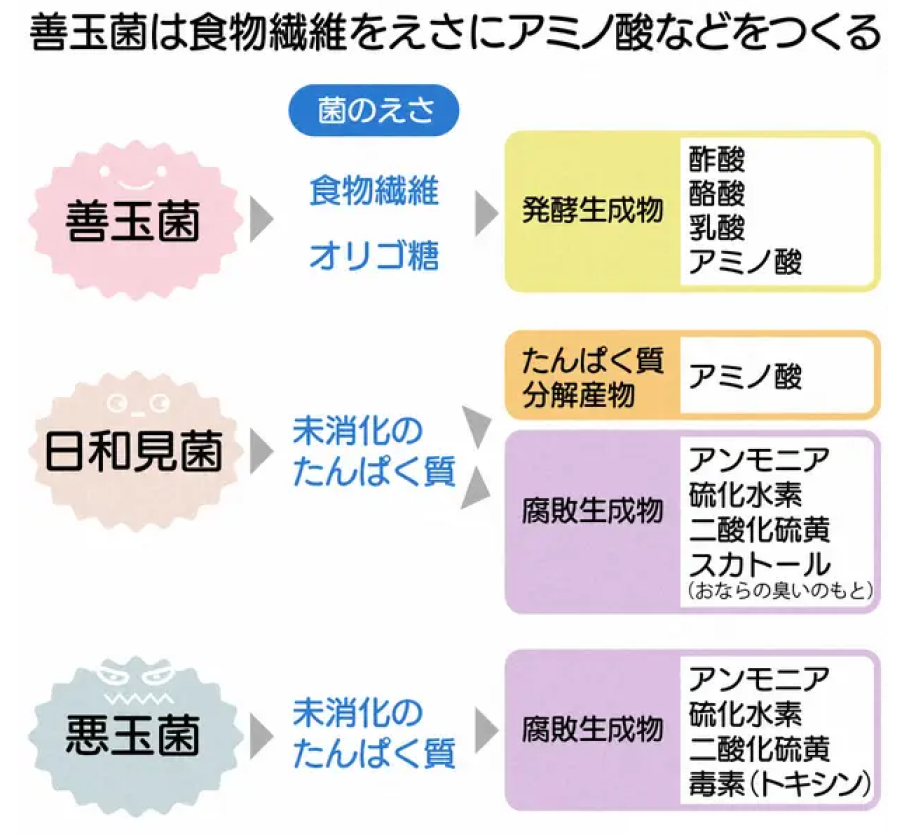

肉でも魚でも、消化液で分解して、未消化の蛋白質を大腸に送り込まないことが大切です。腸内細菌叢のうち、善玉菌のエサは食物繊維やオリゴ糖です。未消化の蛋白質をエサにすることはできません。

健常な人でも、口から食べた蛋白質を、完全に消化して、吸収して、すべての栄養を体内で活用できるわけではありません。利用効率は約90%なので、一部は未消化の蛋白質として大腸に到達します。これらの栄養成分は腸内細菌によって代謝をうけます。

食物線維などは善玉菌によって発酵することで、酢酸、酪酸、乳酸、アミノ酸が生成されます。

蛋白質は、それ以外の腸内細菌によって分解され、アミノ酸が生成されるほか、異常発酵(腐敗)によって便臭や排ガスのもととなる成分が発生します。大腸内に未消化の蛋白質が増えると、腸内細菌層のバランス異常(ディスバイオシス)を起こします。

ディスバイオシスは、炎症性腸疾患(クローン病や潰瘍性大腸炎など)の消化器疾患だけでなく、腸脳連関による精神・神経症状や、肥満やメタボリックシンドロームなどの代謝異常に関連があると言われています。

善玉気のえさは食物線維が中心。発酵生成物により腸管内を弱酸性に保つ。未消化の蛋白質は異常発酵(腐敗)を起こす。

出典:同志社大学講義資料。(米井嘉一医師より)

◇大切な腸内細菌を慈しむつもりで

腸内細菌は、人類の誕生以前から、私たちとともに地球の厳しい自然の中を生き抜いてきた大切な仲間です。どうか愛情深く、育ててください。ステーキを例にとりますが、他の食べ物もいっしょです。

ステーキを食べたるときは良くかむこと。これによって肉が細切れになって、消化酵素が働きやすくなります。「かんで、かんで、かみまくって」(臨床現場では本当にこのように指導します)、どこまでドロドロの状態に近づけるかが勝負です。

胃に入ると、胃液による消化が始まります。胃液の主成分である塩酸によってステーキの蛋白質が加水分解を受けます。内容物がドロドロになって、十二指腸に送られます。

十二指腸では、胆汁と膵液が分泌されます。胆汁は、蛋白質や脂質の分子の形状を整えて、分解しやすくする役割があります。膵液は、強力な蛋白分解酵素(プロテアーゼ)と脂質分解酵素(リパーゼ)によって、蛋白質と脂質を分解します。膵臓の膵液分泌能力には個人差があります。前述のように、農耕民族と狩猟民族では特にその差は大きいです。

膵臓パワーが弱い方は、無理して食べ過ぎないよう気をつけましょう。消化の良い蛋白質を選ぶと良いでしょう。医師に相談して、蛋白分解酵素を含む消化剤処方を受けるのも良いでしょう。

この記事は、基本的には健常者(境界型疾患がある方を含みます)に向けに書いています。腎臓機能に問題がある方は、蛋白質の摂取制限が必要な場合があるため、医師の相談を受けてください。

◇消化の良い蛋白質は何?

最後にお肉以外の消化しやすい蛋白質を紹介します。

・大豆蛋白:納豆などの発酵食品はさらに消化吸収率が高まります。

・卵:黄身も白身も良質な蛋白質です。なるべく油を使わない調理法が良いです。

・乳製品:牛乳、ヨ-グルト、チーズは消化されやすく、カルシウムが多く含まれ、脂質が少ないすぐれものです。

穀物蛋白質も摂取蛋白質量に合算してください。小麦粉(強力粉)には11~13%、小麦粉(薄力粉)には7~9%、米粉に含まれる約6%の蛋白質が含まれます。小麦粉に水をくわえてこねた時にグルテン蛋白ができます。グルテンは米蛋白に比べて消化吸収効率が低く、人によってはグルテン不耐症を起こします。

パンがいいか、ご飯がいいか? 自身の腸内細菌たちの反応をみて決めると良いでしょう。ちなみに私はご飯派、推しは全粒穀物の玄米や加工玄米です。

私達農耕民族は、縄文時代、弥生時代より日本列島という地域で、腸内細菌と共に生き延びてきました。「豊葦原(とよあしはら)の千五百(ちいお)秋(あき)の瑞穂(みずほ)の国」とは、古くから伝わる日本の美称です。お米とのゆかりが深いことがわかります。腸内細菌が喜ぶかもしれません。この国の住民として、この機会に主食のあり方を見なおすと良いと思います。 蛋白質不足にならないように、1日の摂取カロリーの15%以上の摂取をこころがけましょう。あの手この手を駆使して、腸内細菌たちに喜んでもらいましょう。その成果は便の性状に現れるはずです。