コラム

Column

- コラム

社食は社会人の力の源!コストを抑えておいしい社食を提供するには?

2020.07.09

「お得にランチが食べられて助かる」「栄養バランスの良いメニューが並んでいて健康に良い」など、社食がある会社に対して、良い印象を持つ従業員は多いものです。また、費用は福利厚生の一環として捻出されるため、節税効果も高く、会社にとってもメリットになります。

とはいえ、実際に社食を運営するには、コストや手間がかかり、味や栄養バランスにまで気を配ると、負担が大きいと感じる会社も多いでしょう。そこで今回は、コストを抑えつつ、おいしい社食を提供する方法をご紹介します。

社食の形は時代とともに変化している

まずは、社食に関する現状を見ていきましょう。社食の形は時代とともに変化しており、従業員が社食に求めるものも変わってきました。ここからは、従来型の社食と現代型の社食について、スタイルの違いを解説していきます。

●従来型の社食スタイルは「安さ」重視

従来型の社食スタイルは「安さ」を重視して運営されているのが一般的でした。

そもそも社食の起源を見ていくと、オフィスの近くにコンビニ・レストラン・スーパーマーケットがない会社の昼食を食べる場を提供することにあり、従業員数の多い地方の工場に併設されていました。このように「社食がないとお弁当を持参するしかない」「社食がないと昼ご飯を食べられない」という深刻な課題から生まれたサービスなのです。

そのため、栄養バランスやメニューのラインナップは二の次で、とにかく「安い」「ボリュームがある」「コストパフォーマンスがいい」を重視して食事が提供されてきました。

●現代型の社食スタイルは「おいしい・安い・健康的」重視

現代型の社食スタイルは「おいしい・安い・健康的」を重視した傾向に変わりつつあります。福利厚生の重要性が話題になるにつれて、地方の大規模な工場や大企業のみならず、中小企業やベンチャー企業でも社食を導入するケースが増えてきました。また、近くにレストランやコンビニが多い都心部でも、社食を導入するオフィスも多く「外食」に代わる手段として定着しつつあります。

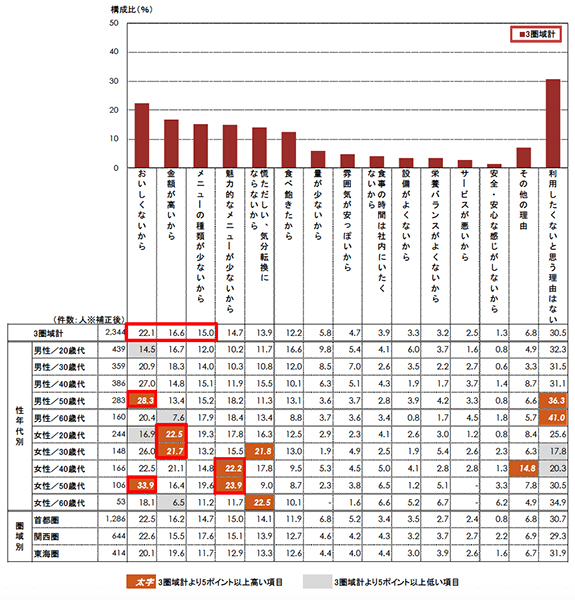

とはいえ、すべての社食が従業員から高い評価を受けているわけではありません。リクルートライフスタイルの調査では、社食があるにもかかわらず「ほとんど使わない」と回答した人が45.8%と、半数に近くを占めていることが分かりました。

引用:社食がある人の利用頻度は平均で週2.1日 最も期待することは「旬の食材や季節感のあるメニュー」 | リクルートライフスタイル

社食があるのに利用しない代表的な理由として「おいしくない」「高い」「メニューの種類が少ない」がランクインしています。このことから、従来のように社食があるだけで従業員の満足度が上がることはなく「おいしい」「安い」「健康的」な社食でないと、利用率が下がって形骸化するリスクがあると言えるでしょう。

また、今後社食に期待することとして「旬の食材や季節感のあるメニュー」「栄養のバランスに配慮したメニュー」「ビュッフェ形式の導入」「サラダバーの導入」など、柔軟かつ多様な形態を望む声も増えています。

社食を導入するには?主な社食の運営方法

ここでは、社食の運営方法を解説していきます。さまざまなスタイルをご紹介するので、自社の規模感・従業員のニーズ・運用コストなどを考え、理想的な運営方法を探ってみましょう。

●直営型社食

直営型社食とは、自社が独自に社食を運営する方法です。自社で調理師や栄養士などの専門家を雇い、オフィス内に食堂を設けて運営するため、従来は直営型社食を導入する企業の割合が高めでした。

ただし、新たに事業を増やすこととなるため、経済的に余裕があり、食堂を設置できる十分な広さのオフィスであることが、直営型社食を運営する条件となります。また、リモートワーク・モバイルワーク・サテライトオフィス勤務の割合が低く、ほぼ全従業員が同じオフィスに勤務している企業でないと、従業員間の不公平感が高まる可能性があるので注意しましょう。つまり、自社ビルを構える大企業で導入しやすい手法といえます。

●準直営型社食

準直営型社食は、社食の運営に特化した会社を新たに立ち上げ、グループ会社に委託する形で社食を運営する手法です。自社ですべてを賄う必要がなく、食事づくりに特化した会社を立ち上げるため、社食の運営にかかるコストは低くなります。

とはいえ、別会社を立ち上げるということから、初期コストは高いです。また、直営型社食と同じく食堂を作るコストは変わらず発生するため、自社ビルを構える大企業でないと導入しづらい点は変わりません。

●外部委託型社食

外部委託型社食とは、外部の社食専門サービスに運営や食事の提供を丸ごと任せる手法です。メニューの内容を決めたり、定期的な効果検証を行ったりと手間はかかりますが、自社で社食を運営する場合と比べると、圧倒的に手軽に導入できます。また、食事の調理や提供も完全に委託できるため、自社に調理場や食堂を設ける必要がありません。

大企業から中小企業まで幅広く導入しやすいスタイルであり、企業規模や従業員の属性に応じて内容のアレンジも可能です。以下で、外部委託型社食の代表的なスタイルをご紹介します。

●置き型社食

置き型社食は、オフィス内に簡易的な冷蔵庫や冷凍庫を設置し、調理・販売スタッフを雇わずに運用する社食です。社員のタイミングで好きな分だけ購入できるのが最大の利点で、定食ほどのボリュームがあるメニューから一品もののおかずまで、自由に購入できます。また、決済方法は現金または電子マネーなど豊富なため、管理する手間も最小限で済むでしょう。さらに、電子レンジなどの簡易的な調理で完結するので、火を使う必要もありません。

このように、置き型社食は「従業員ごとに昼食の時間が違って社食が導入できない」「たくさん食べたい人から健康思考な人まで従業員のニーズが分散している」などの課題を抱える企業に最適です。栄養バランスに配慮したメニューをオーダーしたり、補充のペースを増減してもらったり、自社の状況に合わせたカスタマイズも可能です。

●デリバリー型社食

デリバリー型社食は、お弁当を注文して配達してもらうといったように、日ごとに直接食事を届けてもらえるサービスです。届いたらすぐに食べ始めることができるため、タイムパフォーマンスに優れています。また、自社オフィスのみならず、レンタルスペースや出張先ホテルに配達を依頼することも可能で、イベント・セミナー・講演会といった単発での利用にも対応しています。

ただし、お弁当の個数や内容、受け取りのタイミングを取りまとめる必要があり、総務など特定の部署に負担がかかってしまいます。また、注文の締め切りが明確に定められているため「急な欠勤者が出てお弁当が余ってしまった」「注文内容を間違えてしまった」といったトラブルも起こりやすく、毎日の注文となると面倒に感じるかもしれません。

●出張販売型社食

出張販売型社食とは、限られた時間に営業している「購買」のような社食です。お弁当屋・お惣菜屋・パン屋など、地元の飲食店から協力を得て、昼休みの時間帯に出張販売を依頼します。メリットとして、利用したい人が好きな分だけ購入できます。企業全体で昼休みの時間帯が固定されている場合に導入しやすく、一定の購買数が見込めそうな規模であれば、業者との相談もスムーズに進むでしょう。

ただし、従業員が少ない、あるいはリモートワークで日によって出社人数が大幅に異なるなど、企業の状況次第では、業者との打ち合わせが難航するケースが多いです。安定した販売数が見込めないと、出張販売してくれる業者はなかなか見つかりません。また、昼休みの時間帯が人によって異なる企業の場合は、不公平に感じる従業員が出てくる可能性があります。

どんな会社でも導入できる「置き型社食」のメリット

結論をお伝えすると、どんな会社でも導入しやすいのは「置き型社食」です。大企業から中小企業まで幅広く導入でき、ワーキングスタイルや幅広い食事の好みにも、柔軟に対応できます。ここからは「置き型社食」のメリットについて、さらに詳しく見ていきましょう。

●自由にメニューが選べる

「置き型社食」では、定食ほどのボリュームがある食事からおかず一品まで、買い手のニーズに合わせてメニューを選択できます。「今日の献立」のように、あらかじめメニューが決められていることもなく、組み合わせ次第では従来型の社食よりも献立の幅が広がります。

例えば、自宅からおにぎりだけ持参して、おかずを1~2品購入してもよいでしょう。ほかにも、お気に入りのお店でテイクアウトしたパンに「置き型社食」のスープやお惣菜を追加するといったカスタマイズも楽しめます。もちろん主食・主菜・副菜のすべてを「置き型社食」で賄うことも可能です。

●導入が簡単

「置き型社食」は、冷蔵庫や冷凍庫などの食品を保管できる場所と、電子レンジやケトルといった簡易的な調理器具があれば、すぐに導入できます。新たに調理場や食堂を作る必要がなく、火を管理する必要もありません。従業員数が数人~10人程度の小規模事業者から、数十人が常時稼働する大きなオフィスまで、柔軟に利用することができます。

つまり、これまで従来型の社食を導入するのが難しかった中小企業・ベンチャー企業も「置き型社食」であれば導入できる可能性があるのです。維持費は最小限の電気代のみで、ガス代や水道代もかかりません。

●栄養バランスや豊富なラインナップに配慮できる

「置き型社食」を提供するサービスの中には、栄養バランスに配慮してメニューを考えているサービスが多数あります。糖質・脂質・カロリー・塩分を抑えたメニューや、旬の食材を使ったメニューであれば、食事を楽しみながら健康維持・促進ができるのもメリットです。近年、健康経営の一環として、従業員の生活習慣病予防に努めている企業が増えています。「昼食の提供」と「健康管理」を同時に叶えられる社食サービスであれば、企業にとっても従業員にとっても、有効な取り組みとなるでしょう。

また「置き型社食」で扱うメニューは、定期的に変えてもらうことが可能なため、飽きがくることはありません。豊富なラインナップに対応できるほか、和・洋・中・エスニックなど、多様なジャンルのメニューを取りそろえることで、毎日の昼食に彩りを与えてくれます。

●低価格で満足感たっぷりの食事にできる

「置き型社食」の購入費用の一部を会社が負担することにより、福利厚生費として計上できるため、節税にも期待できます。結果、従業員個人が負担する金額が減り、低価格で大満足できる食事が可能となるのです。コンビニやレストランよりもコストパフォーマンスが優れているため、物価高の現代において貴重な福利厚生となるでしょう。

また、従業員満足度が上がるなどの副次的な効果も得られます。「便利で使いやすい社食がある」「従業員のことを考えた福利厚生にしてくれている」という満足感があることで、従業員の会社へ貢献したい思いが高まり、生産性の向上や離職率の低下につながるかもしれません。「せっかく働いてくれている従業員に何か還元したい」とお考えの企業様は、日々の生活を助けてくれる「置き型社食」の導入がおすすめです。

「置き型社食」を導入する手順

最後に「置き型社食」を導入する手順をご紹介します。具体的に検討していきたい、導入にかかる手順を知りたい場合にお役立てください。

●ステップ1:「置き型社食」サービスの比較・検討

まずは、複数ある「置き型社食」サービスの中から、自社に合うものを比較・検討します。どれにしようか迷う場合は、複数のサービスから相見積りを取ったり、詳細を聞いてから判断したりするのもいいでしょう。

一口に「置き型社食」サービスと言っても、事業者ごとに詳細なサービス内容は異なります。栄養バランスへの配慮に強いサービス、従業員数10人未満の企業にも対応しているサービス、初期費用ゼロで導入できるサービスなど、それぞれの強みを比較してみましょう。

●ステップ2:新規問い合わせ・資料請求

気になる「置き型社食」サービスが見つかったら、新規問い合わせ・資料請求を行います。中にはメニューブックや導入事例の資料を取り寄せられるサービスもあるため、導入後のイメージを膨らませるために役立てましょう。特にメニューブックがある場合は、実際に従業員に見せながら「食べたいと思うか」「どの会社が気になるか」など、社内でのヒアリングもしやすくなります。

また、この段階で導入の規模感や具体的なニーズが固まっていると、次ステップの打ち合わせが進みやすくなります。ここで言う規模間とは、自社の従業員数や、日ごとまたは週ごとの食事数のことです。

●ステップ3:営業担当者と打ち合わせ

より詳しく話を聞いてみたい「置き型社食」サービスが見つかったら、先方の営業担当者との打ち合わせに入りましょう。打ち合わせでは、主に以下のようなことをヒアリングの上、詳細な見積りを発行してもらえます。

- ・導入時期

- ・導入規模(従業員数・日ごとまたは週ごとの食事数)

- ・1品あたりの予算

- ・従業員のニーズ

- ・福利厚生費としての計上予定

そのほかにも、以下のような詳細も聞けるので、資料だけで分からなかったことは質問しましょう。

- ・食事の補充頻度

- ・実際のメニュー例

- ・同業他社・同規模企業での導入事例

- ・ランニングコストの試算

- ・食事代の回収・計算方法

導入後の実務もシミュレーションしておけば、サービスの選定においてミスマッチを防げます。

●ステップ4:試験導入を経て本格導入

サービスによっては、小規模な試験導入ができる場合があります。1週間だけお試しでサービスを使ってみたり、まずは特定の部署のみに導入したりすることも可能です。その後、従業員アンケートなどで所感を募り、好評であれば本格的な導入を検討しましょう。

具体的には、定期的に食事の減り具合を調べたり、従業員から寄せられる所感や感想を集めたりしながら、従業員の反応を見ていきます。

●ステップ5:日々のメンテナンス・効果検証

導入後も、日々のメンテナンスや効果検証を続けていきます。もしもイメージとのギャップがあれば、営業担当者と相談しながらメニューの改定や補充頻度の見直しをしていきましょう。現金回収の場合、売上額との差異や回収の頻度をチェックするのも大切です。

また、福利厚生として従業員の満足度向上につながっているかなど、社内施策としての効果検証を続けることもおすすめです。

まとめ

昼食をバランスよくしっかりと食べることは、午後に行う業務の生産性や集中力に影響する大切なことです。しかし「物価高だから昼食を抜いて節約している」「インスタント麺やコンビニ弁当ばかりで栄養バランスが損なわれている」など、昼食に関するビジネスマンの課題は尽きません。事業主としては、自社のスタイルに合う社食制度を導入し、栄養面・金銭面ともに従業員のサポートをすることが理想でしょう。

「Office Premium Frozen」では、安心・安全・おいしさにこだわった「置き型社食」を提供しています。複数フロアや複数拠点での導入など、会社での利用シーンに合わせて、柔軟に導入のお手伝いをしています。まずは一度、ぜひお気軽にご相談ください。